Introdução

As florestas tropicais ocupam posição central na agenda climática global. Elas armazenam vastos estoques de carbono, regulam chuvas e ciclos hídricos, abrigam uma das maiores biodiversidades do planeta e apoiam diretamente a subsistência de milhões de pessoas. Sua degradação, por outro lado, compromete a estabilidade climática e ameaça economias em escala global.

Entre essas florestas, a Amazônia brasileira se destaca por sua relevância e vulnerabilidade. A floresta garante segurança hídrica para setores estratégicos da economia do país, como agricultura, energia e abastecimento urbano, e influencia o clima em grande parte da América do Sul.[1] Ao mesmo tempo, enfrenta pressões antrópicas cada vez maiores: em 2023, cerca de 14% da floresta original já havia sido perdida,[2] enquanto áreas remanescentes sofrem degradação, causada por queimadas e extração ilegal de madeira.[3] Nos últimos 35 anos, o desmatamento reduziu a precipitação regional em aproximadamente 21 mm por estação seca, respondendo por cerca de 74% dessa queda.[4] Esses processos fragilizam o equilíbrio ecológico e aproximam a Amazônia de um ponto de não retorno. A manutenção da floresta em pé, portanto, é um ativo estratégico tanto para a estabilidade climática quanto para a economia do país.

Neste relatório, pesquisadores do Climate Policy Initiative/Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (CPI/PUC-Rio) e do projeto Amazônia 2030 demonstram como o restauro florestal pode impulsionar a economia da Amazônia, convertendo áreas degradadas em oportunidades de receita e desenvolvimento sustentável. Pesquisadores identificam que a restauração de áreas degradadas poderia capturar até 26 GtCO2 apenas por meio da regeneração natural. O estudo também apresenta o potencial da aplicação do Mecanismo de Reversão de Desmatamento (Reversing Deforestation Mechanism – RDM)[5] na Amazônia brasileira, um mecanismo jurisdicional de remuneração por toneladas líquidas de carbono capturado, que foi desenvolvido pelo CPI/PUC-Rio.

Os resultados mostram também o tamanho da oportunidade econômica: na Amazônia brasileira, em um horizonte de 30 anos, o RDM pode gerar até US$ 784 bilhões com o preço de US$ 50 por tonelada de CO2. Esse montante tem potencial para promover um reordenamento do uso da terra, conciliando aumento da produtividade agropecuária com a restauração florestal e garantindo benefícios climáticos e econômicos de longo prazo.

Ao alinhar políticas e finanças em torno da restauração, o Brasil tem a chance de acelerar uma transformação econômica na Amazônia. Hoje, mecanismos financeiros existentes ainda não cobrem em larga escala a restauração florestal. O RDM oferece um caminho para preencher essa lacuna. Dessa forma, o país pode se consolidar como líder climático no caminho para a COP30, em Belém, e transformar a restauração da Amazônia em vetor de crescimento econômico e valorização de seu maior patrimônio natural: a floresta Amazônica.

O Potencial de Redução de Emissões e Captura de Carbono na Amazônia

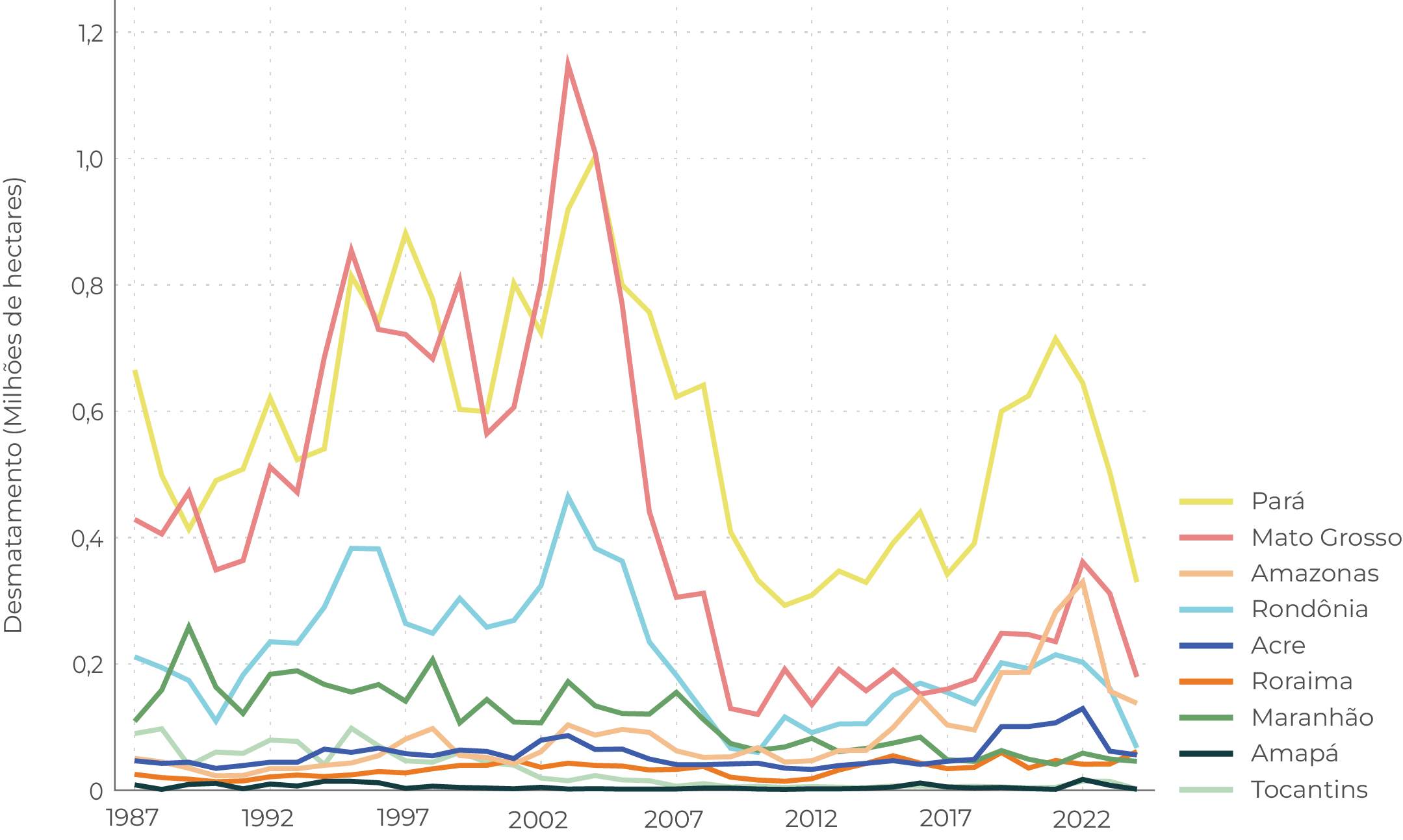

O bioma Amazônia ocupa mais de 420 milhões de hectares no Brasil, praticamente metade do território brasileiro. Entre 1985 e 2024, quase 60 milhões de hectares foram desmatados, mas ainda restam cerca de 290 milhões de hectares de floresta que precisam ser preservados.

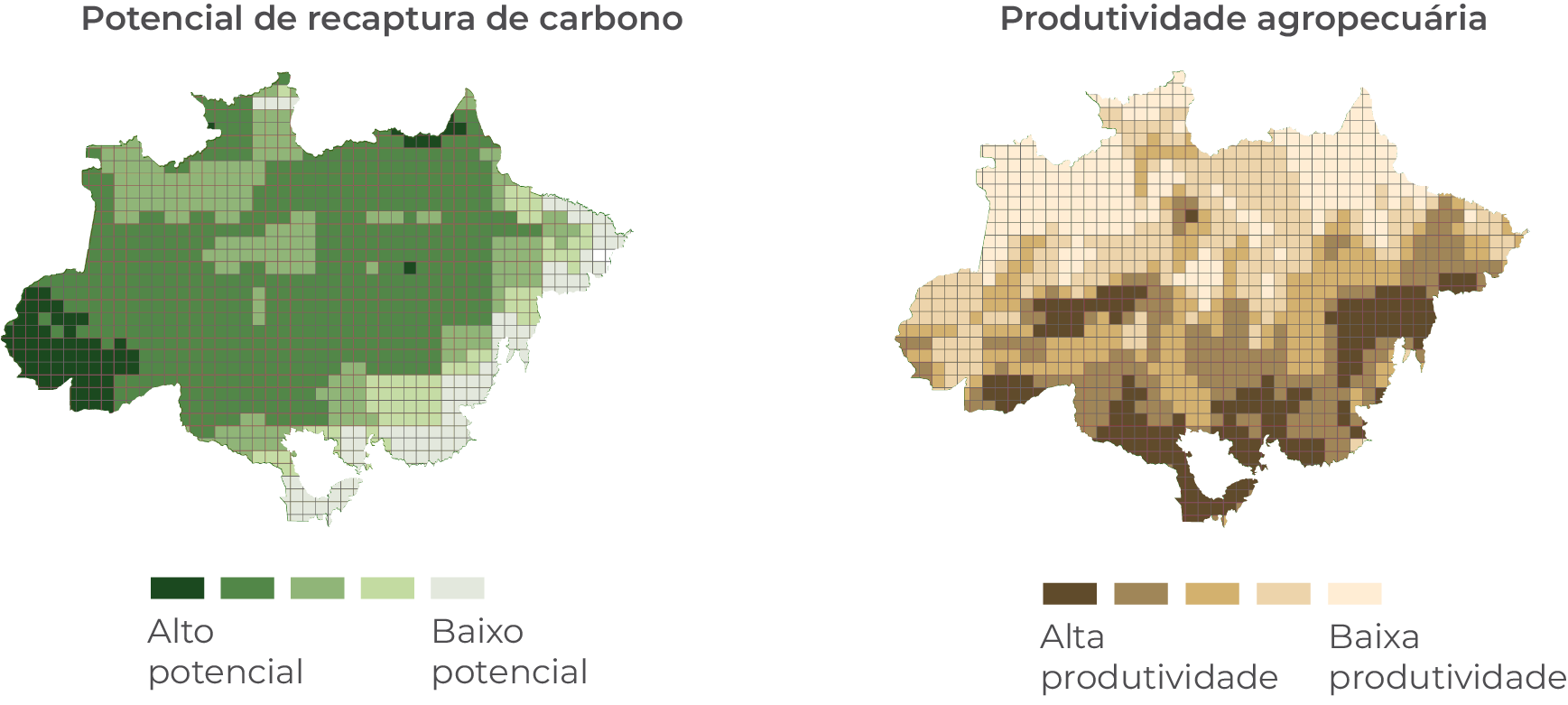

A Amazônia não é homogênea: trata-se de um bioma marcado por grande diversidade ecológica e produtiva, com áreas que se diferenciam quanto ao potencial de captura de carbono e à aptidão agropecuária. Algumas regiões, devido às suas características biológicas e do solo, apresentam capacidade muito maior de armazenar carbono, funcionando como verdadeiros reservatórios naturais. Outras áreas, em contrapartida, têm maior vocação para a produção agropecuária, especialmente a criação de gado, que historicamente tem sido a principal causa de desmatamento da floresta.

Como mostra a Figura 1, essas duas vocações frequentemente não coincidem: regiões com alto potencial de captura de carbono muitas vezes não são as mais produtivas para a pecuária, e áreas mais adequadas à atividade agropecuária tendem a apresentar menor capacidade de sequestro de carbono. Essa heterogeneidade cria uma oportunidade estratégica: o uso eficiente da terra na Amazônia permite conciliar o aumento da produção agropecuária em áreas já desmatadas com a conservação e a restauração florestal, maximizando, com isso, tanto os ganhos econômicos quanto os benefícios climáticos.

Figura 1. Parâmetros de Sequestro de Carbono e Variação da Produtividade Agropecuária na Amazônia Brasileira

Fonte: CPI/PUC-Rio com base nos dados de Assunção et al. (2025), 2025

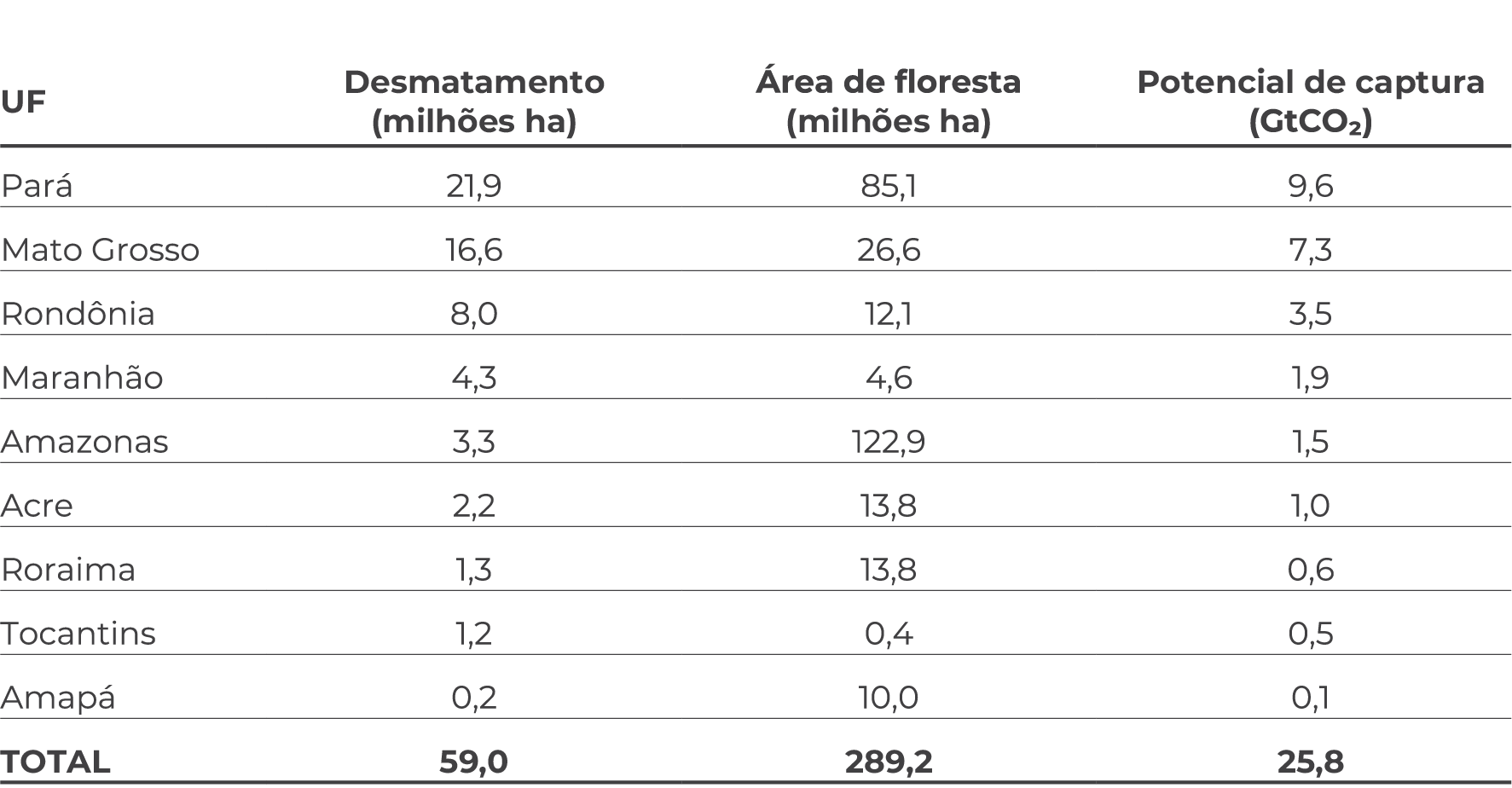

A análise acima precisa ser aprofundada em escala estadual. Isso porque cada estado da região apresenta um contexto específico em termos da área de floresta que precisa ser protegida, da dinâmica do desmatamento e do potencial de captura de carbono associado ao restauro florestal. Nesse sentido, a Figura 2 apresenta dados por estado (além dos totais para o bioma) de três dimensões centrais para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) brasileiras: floresta remanescente, desmatamento acumulado e potencial de captura de carbono.

Figura 2. Área de Floresta (2024), Desmatamento Acumulado (1985-2024) e Potencial de Captura de Carbono para os Estados da Amazônia Brasileira

Fonte: CPI/PUC-Rio com base nos dados de Hansen (2023), Santoro M. e Cartus, O. (2021) e MapBiomas (2025), 2025

A trajetória histórica do desmatamento nos estados da Amazônia mostra padrões claros de aumento e reversão. O desmatamento apresentou crescimento até 2003, queda acentuada entre 2003 e 2010, seguida de um período de aumento moderado e, a partir de 2022, sinais de nova reversão. A Figura 3 ilustra a evolução do desmatamento por estado. Notadamente, a redução da importância relativa do desmatamento no Mato Grosso em comparação a outros estados, especialmente o Amazonas, evidencia o avanço do “Arco do Desmatamento”, região de fronteira agrícola historicamente marcada por altas taxas de supressão florestal. Essa trajetória demonstra que altas tendências de desmatamento podem ser revertidas, desde que acompanhadas de políticas públicas consistentes de fiscalização ambiental e incentivos à preservação.

Figura 3. Trajetória do Desmatamento (1985-2024) por Estado Brasileiro no Bioma Amazônico

Fonte: CPI/PUC-Rio com base nos dados de MapBiomas (2025), 2025

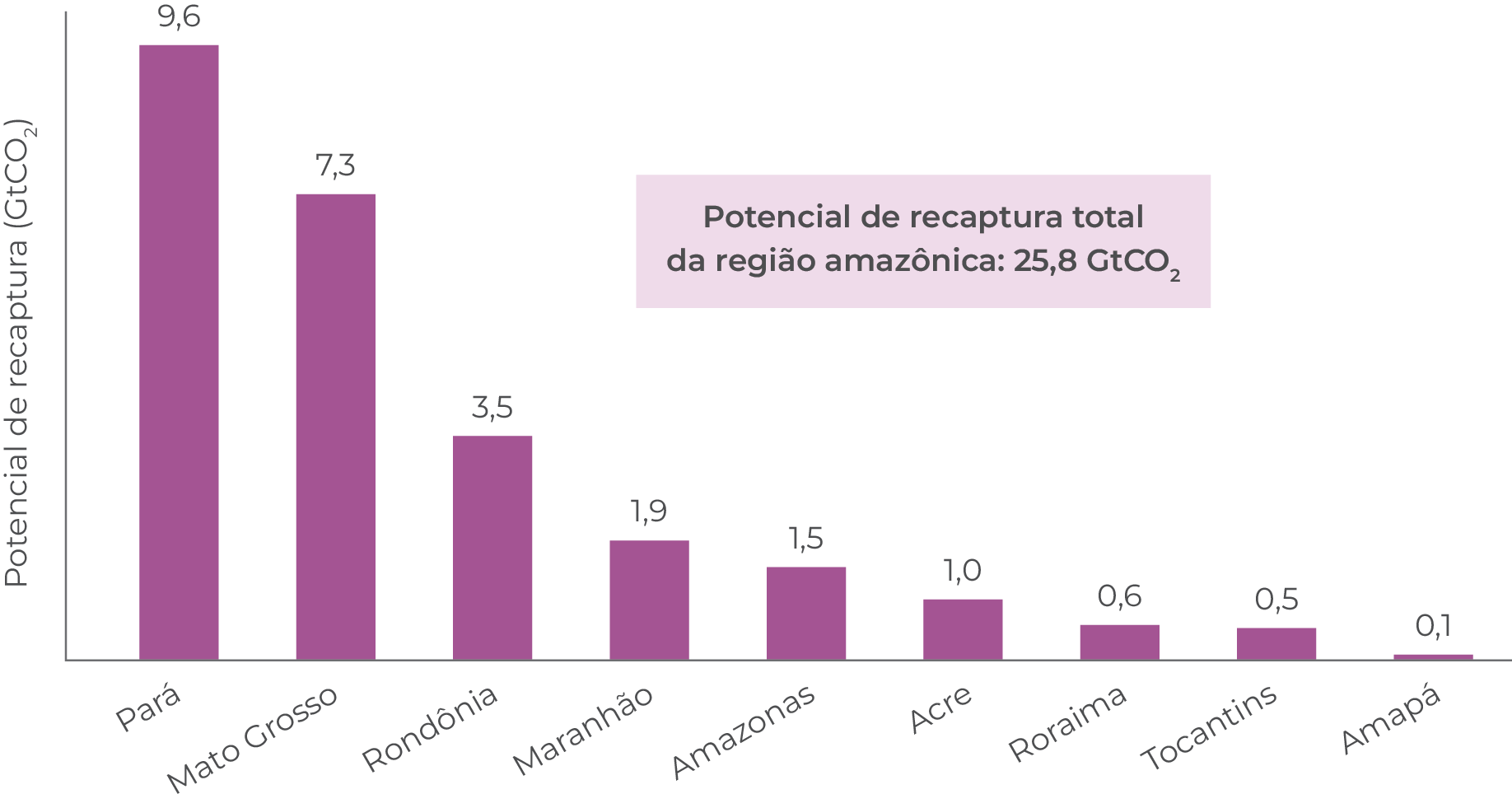

As diferenças entre estados ajudam a orientar prioridades de ação. O Pará concentra o maior desmatamento acumulado e, por consequência, o maior potencial de captura de carbono, conforme evidenciado na Figura 4. O Mato Grosso aparece em segundo lugar, embora sua participação relativa no desmatamento total do bioma tenha diminuído ao longo do tempo. Em termos de estoque florestal atual, o Amazonas detém a maior área de floresta em 2024, seguido pelo Pará, o que evidencia combinações distintas de risco e oportunidade: lugares com grande floresta remanescente requerem alta proteção, enquanto áreas com passivo elevado oferecem margens relevantes de captura por restauro.

Figura 4. Potencial de Captura de CO2 por Estado Brasileiro no Bioma Amazônia

Fonte: CPI/PUC-Rio com base nos dados de Hansen (2023) e MapBiomas (2025), 2025

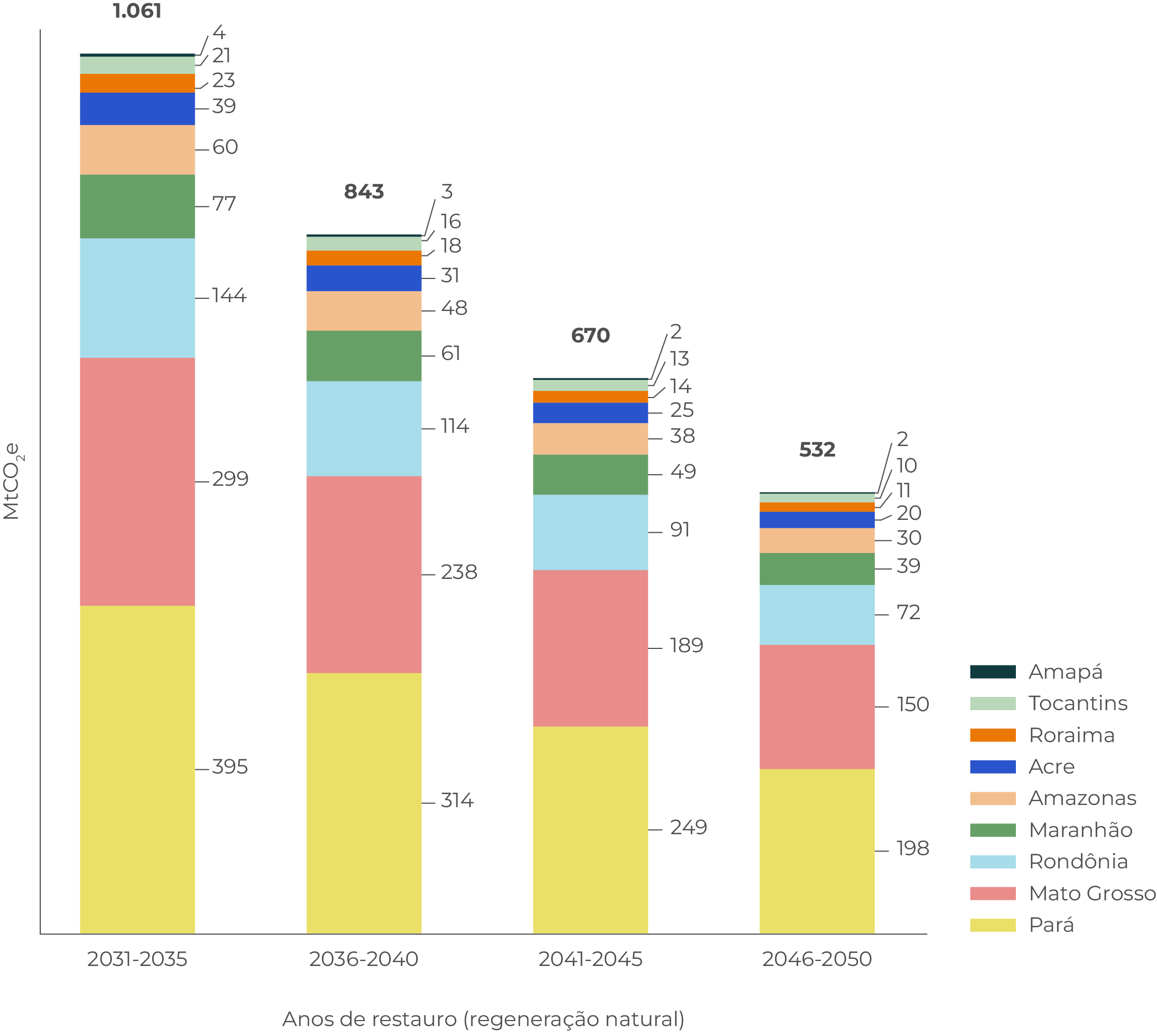

A análise realizada neste estudo indica que, por meio de regeneração natural nas áreas já desmatadas, seria possível capturar até 26 GtCO2 em toda a região Amazônica. A Figura 5 detalha esse potencial de captura por estado, mostrando como as oportunidades de restauração se distribuem no tempo e no espaço e permitindo avaliar o momento e a relevância climática dessas capturas, que tendem a diminuir ao longo dos anos à medida que o crescimento das florestas se estabiliza e a absorção de carbono se reduz com a maturação do ecossistema. A projeção considera o início da restauração em 2031, em alinhamento com o cronograma do Balanço Global da COP28, e apresenta os resultados em intervalos de cinco anos, acompanhando os ciclos de revisão e aumento de ambição climática previstos no Acordo de Paris.

Figura 5. Potencial Captura de Carbono Anual por Estado

Fonte: CPI/PUC-Rio com base nos dados de Hansen (2023), Santoro, M. e Cartus, O. (2021) e MapBiomas (2025), 2025

Implementação do RDM

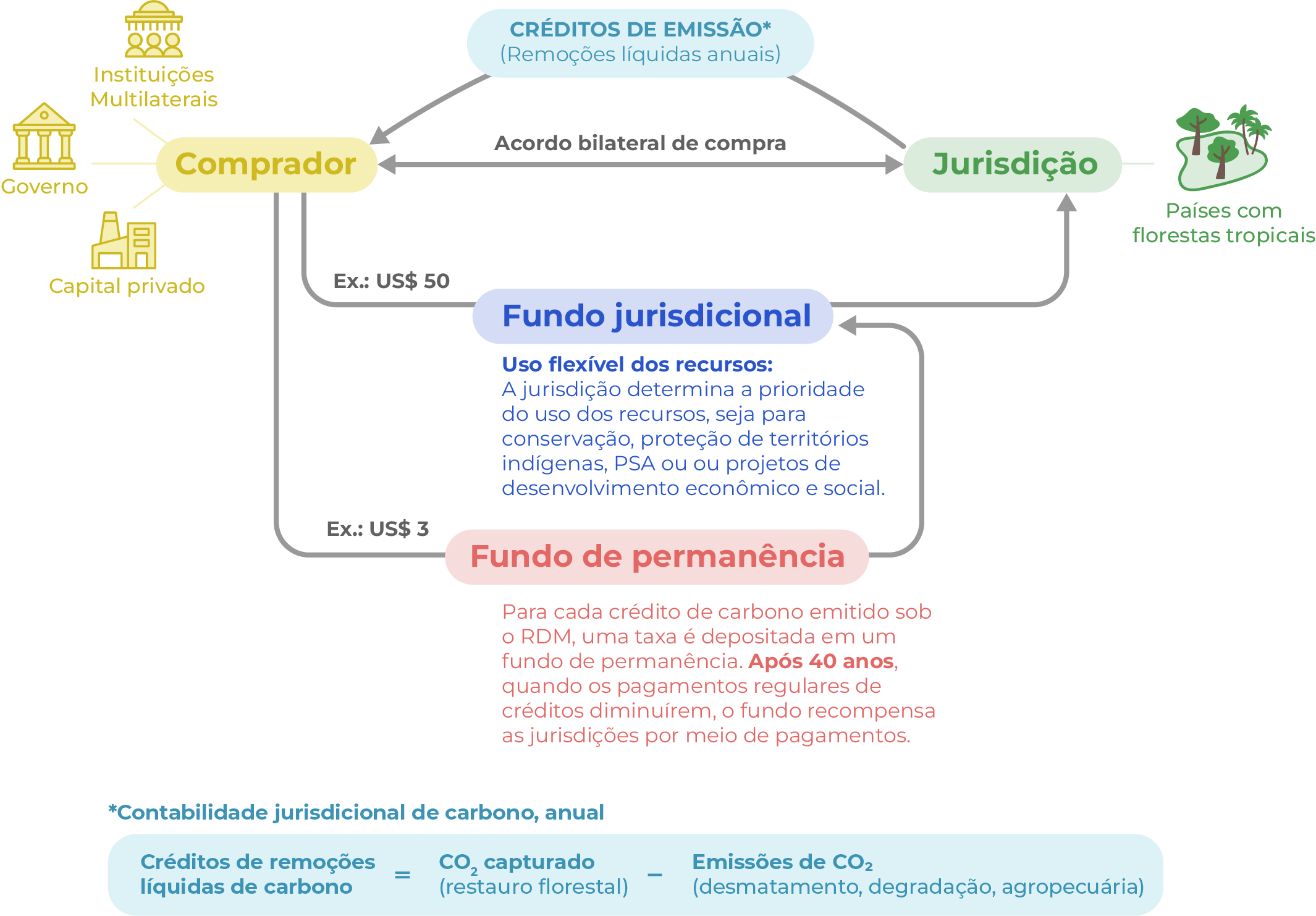

O Mecanismo de Reversão de Desmatamento (Reversing Deforestation Mechanism – RDM), proposto pelo CPI/PUC-Rio,[6] é um mecanismo de pagamento por resultados aplicado em nível de jurisdição, que remunera remoções líquidas de carbono advindas de restauro florestal. A operação se dá por acordos de compra de crédito de carbono entre um comprador e uma jurisdição com base em um preço estabelecido previamente. A implementação do RDM exige mecanismos claros de medição, governança e financiamento, a fim de garantir que os créditos de carbono reflitam a captura líquida de carbono e que os recursos gerados promovam a conservação florestal e o desenvolvimento sustentável.

Os créditos de carbono da jurisdição são apurados através de um sistema robusto de contabilidade de carbono que calcula as emissões líquidas, considerando o carbono capturado pela restauração florestal em cada ano e subtraindo as emissões advindas do desmatamento e das atividades agropecuárias na jurisdição.

Os recursos gerados por esses créditos alimentam um fundo jurisdicional, cujos recursos são destinados segundo regras definidas localmente. Há incentivos para que a jurisdição aloque parte dos recursos para atividades diretamente ligadas à captura líquida de carbono, como designação de terras, consolidação de áreas protegidas e terras indígenas, e pagamentos por serviços ambientais em propriedades privadas. Outra parte dos recursos pode ser usada de forma flexível, apoiando ações que previnam novos desmatamentos, ampliem a restauração florestal com modelos de restauro ativo ou atendam a necessidades sociais típicas de países em desenvolvimento, como combate à pobreza, saúde, educação, segurança e infraestrutura.

O RDM também prevê mecanismos para enfrentar o desafio da permanência, sempre presente em iniciativas de captura de carbono. É possível criar um fundo de permanência ou implementar pagamentos por meio de um mecanismo de dívida reversível. A escolha do formato depende de decisões políticas e conveniências técnicas, mas ambas oferecem caminhos viáveis para assegurar a integridade e a longevidade dos créditos.

Além disso, para garantir escala, o RDM pode ser conectado a mercados internacionais de carbono, incluindo os potenciais mercados regulados previstos no Artigo 6 do Acordo de Paris. A venda internacional de créditos de carbono de restauro florestal com preço adequado pode fomentar restauração adicional, que não ocorreria de outra forma, principalmente através de regeneração natural atraindo recursos expressivos para o país e a região Amazônica.

Essa operação não compromete o cumprimento das metas climáticas do Brasil para 2035; o RDM, na verdade, pode ser um importante aliado. A nova NDC estabelece redução de 59% a 67% das emissões líquidas em relação a 2005, isto é, o país precisa alcançar entre 850 milhões a 1,05 bilhão de toneladas de CO2 por ano. Contudo, somente em 2023, o desmatamento no país representou 1,06 bilhão de toneladas de CO2. Nesse sentido, o RDM oferece um caminho adicional para atingir as metas climáticas, criando incentivos claros para a redução do desmatamento, especialmente na Amazônia.

Para a efetiva implementação do RDM, é necessário adotar uma abordagem jurisdicional, evitando vazamentos (leakage) de desmatamento e aproveitando economias de escala na fiscalização. É preciso também garantir a escala da operação, a viabilidade financeira e a permanência dos créditos de longo prazo, já que a captura de carbono por restauração florestal diminui à medida que as florestas amadurecem. O engajamento do setor privado é essencial, impulsionando a restauração ativa e investindo em produtos compatíveis com a floresta. A Figura 6 apresenta a implementação do RDM.

Figura 6. Implementação do RDM

Fonte: CPI/PUC-Rio, 2025

O Brasil já dispõe de diversos aparatos institucionais e técnicos que fortalecem a implementação do RDM, que podem ser agrupados em três blocos:

- Monitoramento e fiscalização: O país conta com sistemas avançados de monitoramento por satélite, como o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) e o Programa de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), além de iniciativas complementares como o Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil do MapBiomas e o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Além disso, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), instituído pelo Código Florestal, permite vincular propriedades rurais à fiscalização de forma eficiente.

- Experiências subnacionais e mecanismos de governança: O Programa de Atuação Integrada para Territórios Sustentáveis (PTS) do Governo do Pará demonstra a viabilidade de aplicação do RDM em escala subnacional, enquanto a Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+) e o Fundo Amazônia[7] já mostraram que o país pode estruturar créditos de carbono de longo prazo e operacionalizar pagamentos por resultados.

- Engajamento do setor privado: O fortalecimento do setor privado de restauração florestal oferece novas possibilidades para superar as limitações da regeneração natural, impulsionando abordagens ativas e técnicas que ampliam a eficácia e a velocidade da restauração.

O RDM se conecta diretamente à estratégia do Arco da Restauração,[8] iniciativa desenvolvida para restaurar áreas degradadas do antigo Arco do Desmatamento na Amazônia, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com o apoio do Fundo Amazônia e do Fundo Clima. A iniciativa visa capturar carbono, recuperar 24 milhões de hectares até 2050 e gerar empregos. De um lado, ao atrair recursos para o restauro florestal pelo serviço de captura de carbono jurisdicional, o RDM impulsionaria as iniciativas locais de restauração. De outro lado, essas iniciativas reduziriam o risco de execução do restauro florestal associado ao RDM.

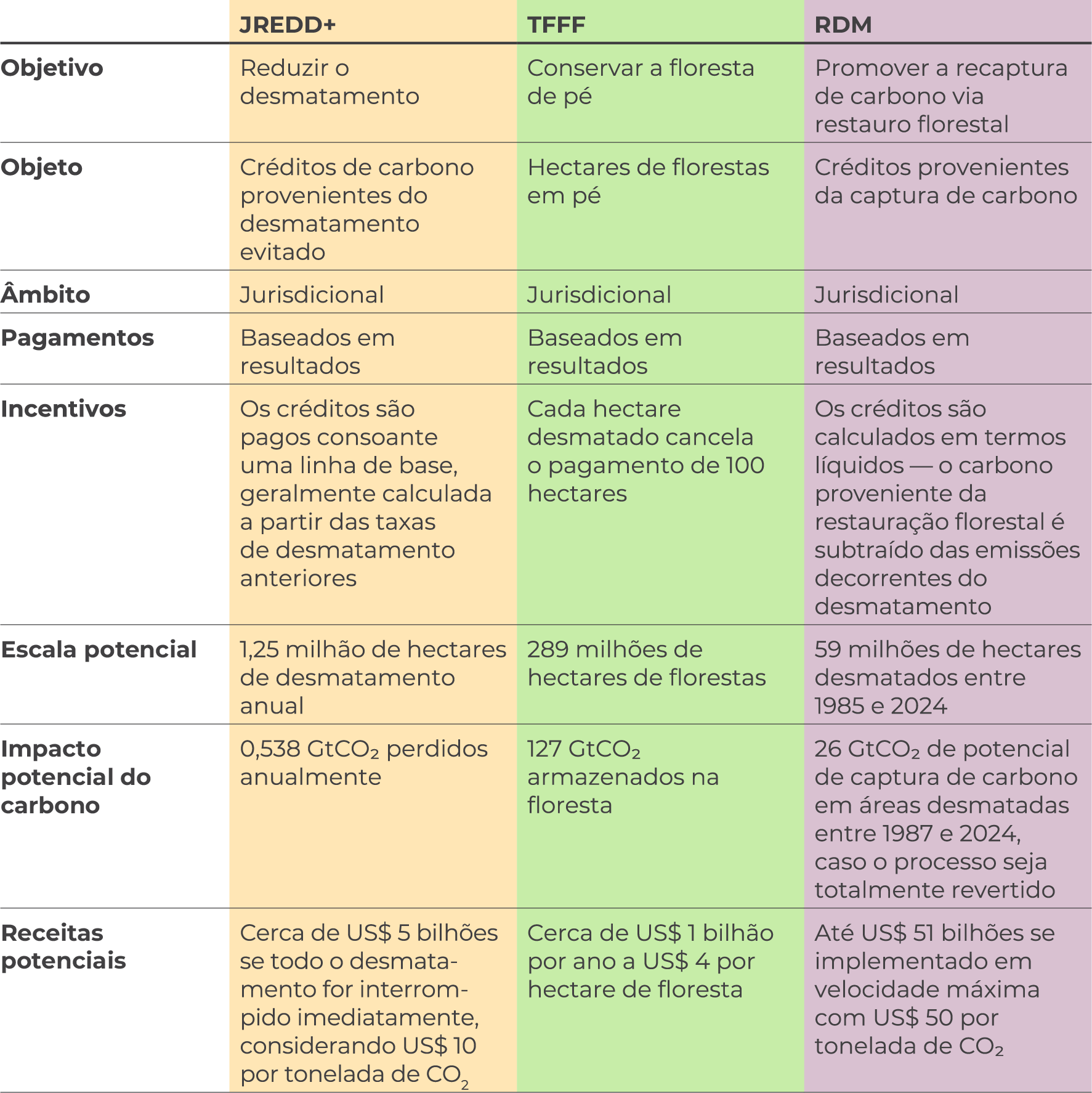

Mecanismos Financeiros para a Floresta: Comparando JREDD+, TFFF e RDM

O financiamento internacional desempenha um papel central para viabilizar a conservação e a restauração em larga escala. O Brasil já conta com mecanismos financeiros relevantes e vem desenvolvendo novas propostas capazes de ampliar a escala e o impacto dos investimentos.

Um exemplo disso é o Fundo Amazônia, mecanismo pioneiro de REDD Jurisdicional (Jurisdictional Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation – JREDD+), que recebe recursos externos na medida em que a jurisdição reduz as taxas de desmatamento. O JREDD+ funciona em escala de estados ou países, remunerando resultados comprovados de redução de desmatamento. Outros mecanismos semelhantes, como a Coalizão LEAF[9] também têm avançado, oferecendo previsibilidade de longo prazo e pagamentos fixos por hectare de floresta preservada.

O Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (Tropical Forest Forever Facility – TFFF), anunciado pelo governo brasileiro na COP 28, tem se apresentado como um instrumento para remunerar países tropicais pela manutenção das florestas em pé, com pagamentos anuais fixos por hectare preservado. Ao oferecer previsibilidade de longo prazo, o TFFF cria um fluxo estável de recursos para sustentar políticas de proteção, fiscalização e uso sustentável da terra.

Ademais, o RDM prevê o pagamento por resultados, remunerando o CO2 capturado através da restauração florestal e, com isso, preenchendo a lacuna do restauro florestal em escala.[10]

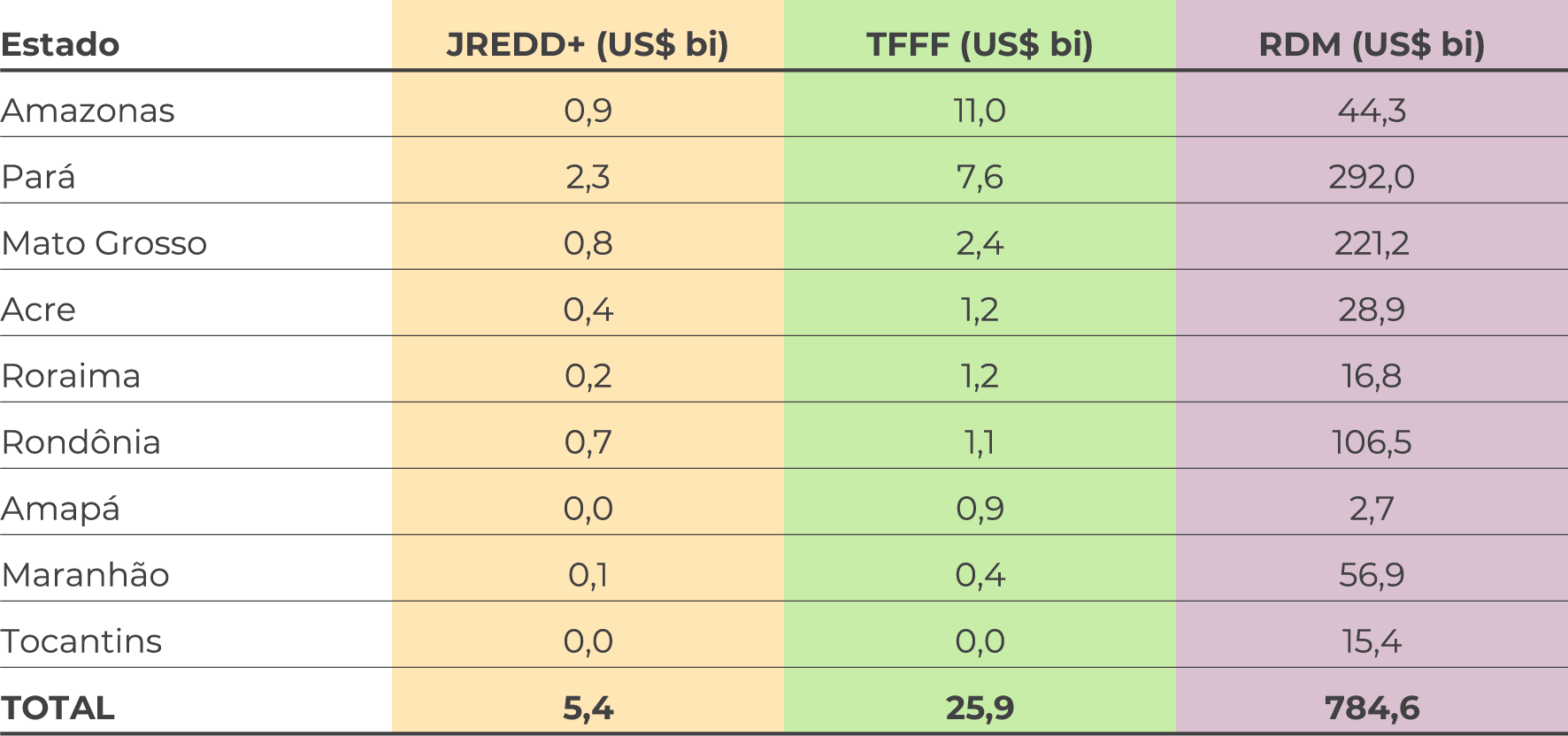

Esses três mecanismos são complementares: enquanto o JREDD+ valoriza a redução do desmatamento, o TFFF remunera o estoque de floresta em pé, e o RDM foca na captura de carbono em larga escala por meio da restauração. Juntos, criam uma arquitetura financeira capaz de endereçar as diferentes dimensões da transição para uma economia de baixo carbono na Amazônia. A Figura 7 compara o potencial e a atuação dos três mecanismos.

Figura 7. Comparação do Financiamento Florestal: JREDD+, TFFF e RDM

Fonte: CPI/PUC-Rio, 2025

Ao articular políticas de ordenamento territorial com mecanismos financeiros, como o RDM, o JREDD+ e o TFFF, torna-se possível realocar atividades agropecuárias para zonas de maior vocação produtiva, liberando áreas de maior potencial de captura de carbono. Além disso, esses mecanismos podem apoiar a implementação do Plano Setorial de Conservação da Natureza, previsto na Estratégia de Mitigação do Plano Clima.

O impacto econômico potencial é expressivo. Para a Amazônia, o TFFF pode gerar uma receita de aproximadamente US$ 26 bilhões, enquanto o RDM alcança aproximadamente US$ 784 bilhões ao longo dos próximos 30 anos, mesmo com a tonelada de carbono sendo precificada a US$ 50. De fato, de acordo com Assunção, Hansen, Munson e Scheinkman (2025), esse valor já é o suficiente para alcançar uma realocação da terra compatível com o cumprimento da Contribuição Nacionalmente Determinada (Nationally Determined Contributions – NDC) brasileira. Além disso, já nos primeiros cinco anos, estima-se que o RDM tenha o potencial de capturar 5,3 GtCO2. Em contrapartida, o JREDD+, se operado isoladamente, poderia gerar pouco mais de US$ 5 bilhões para a Amazônia ao zerar o desmatamento.

Considerando um preço de referência de US$ 10 por tonelada de CO2, a simulação estima o potencial de receita do JREDD+ ao relacionar o desmatamento evitado ao carbono contido nas áreas que deixariam de ser desmatadas. A linha de base para o crédito de carbono corresponde à média anual de desmatamento de 1,25 milhão de hectares registrada entre 2015 e 2024, associada a um estoque de carbono de aproximadamente 54 toneladas de CO2 por hectare. Para estimar o potencial máximo do JREDD+ em conter o desmatamento, assume-se um cenário extremo em que toda a perda florestal seja imediatamente interrompida no primeiro período de crédito, gerando um pagamento único. Multiplicando a densidade de carbono pelo preço de referência e pela média anual de desmatamento, obtém-se a estimativa das receitas que o país poderia auferir com o JREDD+ ao cessar integralmente o desmatamento. Esse valor representa um ganho único, correspondente à interrupção imediata da perda florestal de 1,25 milhão de hectares e ao preço de US$ 10 por tonelada de CO2.

Assim como o potencial de captura varia entre os estados, os ganhos financeiros também se distribuem de forma distinta. Em um cenário em que o RDM paga US$ 50 por tonelada de CO2, todos os estados recebem valor maior do que no TFFF. Se o valor da tonelada de CO2 for US$ 25, o Amapá torna-se a única exceção, tendo maior benefício via TFFF. O Pará lidera os ganhos do RDM, seguido pelo Mato Grosso, o que está coerente com o maior desmatamento acumulado nos dois estados e, portanto, com o maior potencial de captura por restauração. Já o Amazonas é o principal beneficiário no TFFF, resultado do grande estoque de floresta remanescente. A Figura 8 apresenta os valores estimados por estado e os totais do bioma.

Figura 8. Valor Presente do JREDD+, TFFF e RDM para os Estados do Bioma Amazônia

Fonte: CPI/PUC-Rio com base nos dados de Hansen (2023) e MapBiomas (2025), 2025

Nota: Simulações feitas usando US$ 10 para a tonelada de carbono no caso do JREDD+, US$ 50 no caso do RDM e US$ 4 por hectare de floresta preservado no caso do TFFF.

Receitas previsíveis provenientes desses mecanismos podem acelerar a restauração florestal em larga escala e estimular investimentos em produtividade agropecuária compatível com a conservação. Ao financiar bens públicos e reduzir riscos para investidores, esses mecanismos são capazes de canalizar recursos para ampliar o efeito multiplicador sobre a economia local, melhorar a capacidade de fiscalização e gestão de áreas protegidas e fortalecer a segurança jurídica necessária para atrair capital privado. Em conjunto, o JREDD, o TFFF e o RDM internalizam benefícios climáticos e econômicos de formas distintas, mas complementares, ampliando a resiliência climática da Amazônia.

Caminhos para o Futuro

A Amazônia brasileira concentra riscos e oportunidades distintos em duas dimensões. Para o clima, o desmatamento ameaça levar o bioma a um ponto de não retorno, comprometendo a regulação atmosférica e a biodiversidade, enquanto sua capacidade de estocar carbono constitui um dos maiores potenciais globais de mitigação. Para a própria região, a degradação florestal reduz a resiliência ecológica e econômica, ao passo que a conservação e a restauração abrem espaço para estratégias de desenvolvimento sustentável. Para que a NDC brasileira seja cumprida, portanto, é fundamental que as florestas sejam colocadas no centro da política climática, considerando as diferenças entre os estados em termos de estoques florestais remanescentes, desmatamento acumulado e potencial de captura de carbono.

Nesse contexto, os mecanismos financeiros internacionais e nacionais surgem como mecanismos decisivos. O TFFF assegura estabilidade financeira para manter a floresta em pé, sustentando políticas públicas e reduzindo riscos de reversão, enquanto o JREDD+ oferece pagamentos por resultados para reduzir o desmatamento em nível jurisdicional. O RDM complementa esses mecanismos ao transformar áreas degradadas em ativos climáticos de grande escala, gerando benefícios imediatos em mitigação e fluxos econômicos compatíveis com a transição para a neutralidade climática. Combinados, esses mecanismos formam um portfólio de mecanismos financeiros integrados, capaz de promover tanto a proteção quanto a restauração da Amazônia.

Além disso, o país já dispõe de infraestrutura técnica e institucional robusta, que facilita a implementação do RDM e de mecanismos similares, incluindo monitoramento por satélite, sistemas de alerta de desmatamento, o CAR, experiências jurisdicionais locais e fundos flexíveis, como o Fundo Amazônia. Esses elementos reduzem riscos, fortalecem a governança territorial e criam incentivos claros para que os recursos financeiros sejam alocados de forma estratégica, promovendo a conservação, a restauração e o desenvolvimento sustentável em cada estado da Amazônia.

Ao alinhar incentivos financeiros a resultados mensuráveis, considerando as características específicas de cada estado e a complementariedade entre TFFF, JREDD+ e RDM, o Brasil tem agora a oportunidade de transformar ambição em implementação. A Amazônia pode se consolidar como peça-chave para a estabilidade climática global, gerando benefícios sociais, econômicos e ambientais duradouros.

Este trabalho é financiado por Instituto Clima e Sociedade (iCS), Norway’s International Forest and Climate Initiative (NICFI), Climate and Land Use Alliance (CLUA) e Fundação Porticus. Nossos parceiros e financiadores não necessariamente compartilham das posições expressas nesta publicação.

Os autores gostariam de agradecer a Natalie Hoover, Paulo Barreto e aos participantes das reuniões do projeto Amazônia 2030 pelos comentários e sugestões. Também gostaríamos de agradecer a Camila Calado e Maria Carolina Cassella pelo trabalho de revisão e edição de texto e a Meyrele Nascimento e Nina Oswald Vieira pelo trabalho de design gráfico.

[1] Pinto, Gustavo R. S. e João Pedro Arbache. Quando a fonte seca: as ameaças do desmatamento da Amazônia para a economia brasileira. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative, 2025. bit.ly/SinteseRiosVoadores.

[2] Para saber mais: Mapbiomas. Mais de 90% do desmatamento da Amazônia é para abertura de pastagem. 2024. Data de acesso: 7 de outubro de 2025. bit.ly/3Wrhvfe.

[3] Assunção, Juliano e José A. Scheinkman. Carbono e o Destino da Amazônia. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative e Amazônia 2030, 2023. bit.ly/CarbonoAmazonia.

[4] Franco, Marco A. et al. “How climate change and deforestation interact in the transformation of the Amazon rainforest”. Nature Communications 16, nº 7944 (2025). bit.ly/3IAbdGW.

[5] Assunção et al. The Forest-Climate Nexus: A Fit-for-Purpose Framework for Climate Impact. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative, 2025. bit.ly/Forest-Climate-Nexus.

[6] Assunção et al. The Forest-Climate Nexus: A Fit-for-Purpose Framework for Climate Impact. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative, 2025. bit.ly/Forest-Climate-Nexus.

[7] O Fundo Amazônia visa captar doações destinadas a investimentos não reembolsáveis para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, bem como de conservação e uso sustentável da Amazônia Legal. Para saber mais: Fundo Amazônia. O Brasil cuida. O mundo apoia. Todos ganham. Data de acesso: 07 de outubro de 2025. bit.ly/4mWYxIm.

[8] ABN. COP28: Brasil anuncia R$ 1bi para Arco da Restauração, com R$ 450 mi do Fundo Amazônia. BNDES. 2023. Data de acesso: 10 de setembro de 2025. bit.ly/4nZXGYR.

[9] A Coalizão LEAF é uma parceria público-privada que visa deter o desmatamento tropical até o ano de 2030. Para saber mais: LeafCoalition. O que é a Coalizão LEAF? Data de acesso: 07 de outubro de 2025. bit.ly/46X2TZU.

[10] Assunção et al. The Forest-Climate Nexus: A Fit-for-Purpose Framework for Climate Impact. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative, 2025. bit.ly/Forest-Climate-Nexus.